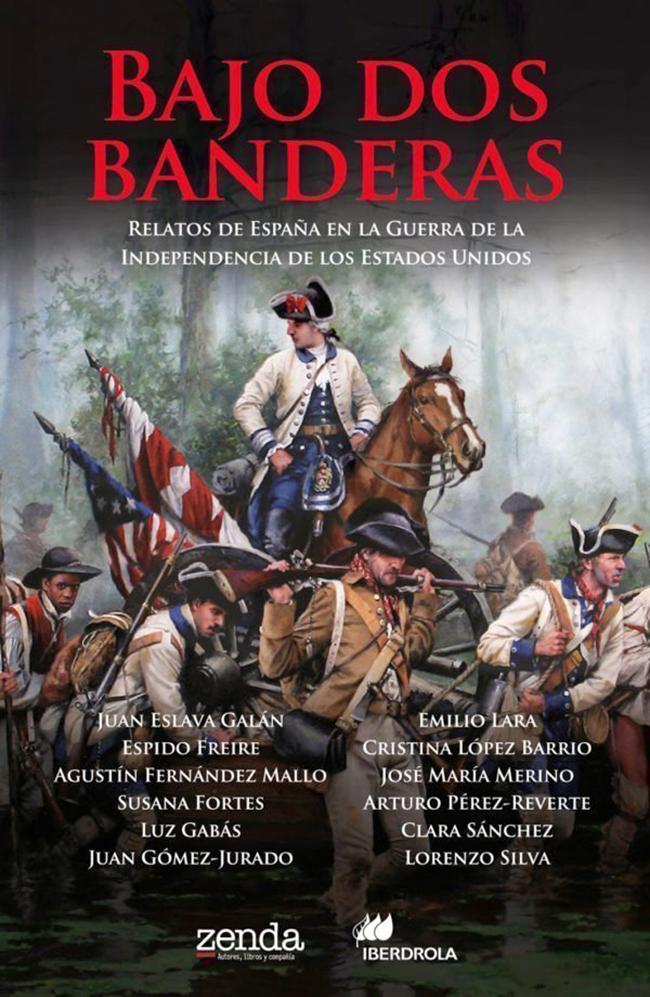

" DOCE ESCRITORES, BAJO DOS BANDERAS "

Autor: Varios. Título: Bajo dos banderas. Editorial: Zenda. Con el patrocinio de Iberdrola. Descarga gratuita: Próximamente en Zenda.

Doce escritores españoles se han unido en "Bajo dos banderas", el primer libro de Zenda. La obra, patrocinada por Iberdrola, muestra doce relatos de España en la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, firmados por Juan Eslava Galán, Espido Freire, Agustín Fernández Mallo, Susana Fortes, Luz Gabas, Juan Gámez-Jurado, Emilio Lara, Cristina López Barrio, José María Merino, Arturo Pérez-Reverte, Clara Sánchez y Lorenzo Silva.

Este libro acompaña en Nueva Orleans, Washington DC y Miami a la exposición «Memorias Recobradas: España, Nueva Orleans, y la ayuda a la Revolución Norteamericana», que conmemora el tercer centenario de Nueva Orleans y que hasta el 8 de julio puede visitarse en la ciudad del estado de Luisiana. La cubierta del libro es un fragmento de La marcha de Gálvez, pintura de Augusto Ferrer-Dalmau que se expone en dicha muestra.

Bajo dos banderas, obra ideada y dirigida por Arturo Pérez-Reverte y coordinada por Leandro Pérez, incluye una cronología de hitos de la Independencia de los Estados Unidos de América, a cargo de Juan Eslava Galán. Y además cuenta con un prólogo de Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, donde asegura: «Las historias de los eminentes escritores que acompan?ara?n al lector durante este recorrido nos invitan a recordar el rol fundamental de España en episodios clave y, sin embargo, poco conocidos. Son textos que abordan nuestro ayer con miradas diferentes procedentes de las dos orillas, recordándonos que todos somos memoria».

Bajo dos banderas es una edición no venal; es decir, es un libro que no va a estar a la venta en librerías. Próximamente, Zenda ofrecerá de manera gratuita la versión electrónica del libro. Además, por ahora hemos impreso varios miles ejemplares del libro que distribuiremos en diversas iniciativas junto con Iberdrola. Y vamos a publicar en Zenda los doce relatos uno a uno, en artículos independientes, durante el mes de mayo.

Entre otras iniciativas, están previstas las siguientes acciones:

· Durante la Feria del Libro de Madrid, sortearemos 100 ejemplares de la versión impresa del libro entre quienes entren al Foro de Zenda y recomienden un libro.

· Esas mismas fechas, del 25 de mayo al 10 de junio, abriremos en Zenda un concurso de relatos con la misma temática que Bajo dos banderas. Y además de los premios habituales (2.000 euros para el ganador y 1.000 para el finalista), los 10 finalistas recibirán un ejemplar de la versión impresa.

· Bajo dos banderas será el primer libro propuesto en el nuevo club de lectura de Zenda, que abriremos en nuestro Foro a partir de junio. Y entre los participantes en el club también sortearemos libros.

Según Arturo Pérez-Reverte, editor de Zenda, «la ayuda española a la independencia norteamericana es uno de los grandes, épicos y olvidados episodios de nuestra historia que debemos recuperar y dar a conocer. Los relatos que este libro contiene ayudarán a que eso sea posible».

https://www.zendalibros.com/doce-escritores-bajo-dos-banderas/

"EL DROGUERO DE MOBILE" por Juan Eslava Galán

Fragmento de La marcha de Gálvez, de Augusto Ferrer-Dalmau.

El droguero de Mobile, escrito por Juan Eslava Galán, es una misiva enviada al mismísimo Goya por un mercader de tintas en la que este le relata al pintor las fatigas y pericias sufridas en su viaje hasta Norteamérica.

Este cuento está incluido en el libro Bajo dos banderas —editado por Zenda e Iberdrola—. Doce miradas, doce relatos de España en la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, firmados por doce relevantes escritores españoles: Juan Eslava Galán, Espido Freire, Agustín Fernández Mallo, Susana Fortes, Luz Gabás, Juan Gómez-Jurado, Emilio Lara, Cristina López Barrio, José María Merino, Arturo Pérez-Reverte Clara Sánchez y Lorenzo Silva.

Dese al pintor Dn. Frco. de Goya y Lucientes

Arenas de San Pedro

Estimado maestro,

Espero que reciba la presente con mucha salud en compañía de su familia. La carta de Vd. me encontró muy postrado de dolor de costado y hasta hoy que me levanto no he podido tomar la pluma.

Me dice, respetado amigo, que el tinte grana que le envié es muy caro y que Méndez lo vende más barato en su botica de Alcalá. Mucho me admira que un maestro tan perito en lo suyo como Vd. compare la grana cochinilla legítima indiana que yo comercio con la falsa que le cuela Méndez a los poco avisados porque todo el mundo sabe que la suya no es cochinilla sino rubia, de la que un pariente le manda mucha provisión del campo de Salamanca, donde la llaman raspalengua y se cría en cualquier rastrojo.

El tinte grana que yo le mando a Vd. para que luzca en retratos de alcurnia, me lo mandan de Méjico mis agentes y pues sus dudas de Vd. me duelen en la honrilla le diré los trabajos que pasé para procurármelo queriendo encontrar allá un comercio que me lo mandara con más seguridad y limpieza y lo que hube de padecer en esa empresa. Ya se puede imaginar Vd. en qué peligros se mete el que por servirle cruza el mar océano estando como está el Rey Nuestro Señor, que Dios Guarde, en guerra con el inglés.

Sin mirar estos peligros bajé a Cádiz, durmiendo en malas ventas y peores posadas, y allí obtuve pasaje en un bergantín de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas que venía de Valencia de recoger 18.000 varas de paño tinto de lana de Alcoy y cargaba el lastre con plomo de Linares y azogue de Almadén. Zarpamos con mar calmo y mucho sol y bajamos a las Canarias temiendo toparnos con el inglés que surca los mares a robar lo que puede, lo que afortunadamente no ocurrió sino que, habiendo salido de las Palmas, entramos en lo espeso del mar y padecimos muy malas borrascas en la que yo, que soy de Cuenca y no he visto más mares que los chilancos del Júcar, pasé toda la travesía tendido en una mala litera o echando por la borda hasta los calostros que mamé de mi madre. Con esto notará Vd. que servirle buen tinte grana de cochinilla me ha proporcionado más fatigas que a Méndez moler el de la rubia que su primo le manda en las recuas de Salamanca.

Eso que le cuento a Vd, con ser más fatigoso de lo que en mis palabras parece, solo fue el entremés de la función. Al cabo de tempestades y miserias que paso por alto llegamos al famoso puerto de La Habana, yo más muerto que vivo, y bajé del navío enflaquecido y del color de la cera, besando el suelo y dando gracias a Dios porque llegaba vivo.

Dos semanas estuve postrado en una mala fonda catalana hasta volver en mi ser y así que me vi con fuerzas suficientes luego torné al puerto a ver qué nave salía para Veracruz, que es el puerto principal de Méjico. Ha de saber Vd. que de aquel puerto a las provincias de Sacala y Osaca (Tlaxcala y Oaxaca) donde se crían los nopales en los que habita la cochinilla grana que iba buscando hay un buen trecho en el que, según me habían advertido en La Habana, hay que pasar algunos peligros y desiertos donde puedes toparte lo mismo con indios que con malos cristianos. Todo eso estaba dispuesto a desafiar con tal de encontrar un socio que me pudiera proveer de cochinilla grana para servir a los artistas desagradecidos que comparan mi producto con el adulterado y flojo que les vende Méndez. Ya me habían advertido que la grana llega en costales y zurrones a Veracruz, donde su majestad tiene veedores que meten una caña hueca en el producto y sacan una muestra para comprobar que no llegue adulterado con algún maleficio, pero de todas maneras yo pensaba llegar a los campos de nopales y tratar allí con algún labrador que me enviara la grana directamente.

Íbamos por La Habana. Después de mucho bajar a los consignatarios del puerto, supe que descargaba un navío de paso para Acapulco. También me sirve, dije, y aunque el maestre me ponía pegas de que había poco sitio para el pasaje tanto le insistí y le unté la mano, que me dejó embarcar. Ese fue mi pecado porque, en cuanto salimos de puerto a la mar abierta, torció el tumbo y en lugar de dirigirse a Acapulco puso proa a La Luisiana donde se riñe la guerra entre los colonos que quieren independizarse del rey inglés con ayuda de los franceses y de nuestro propio rey al que Dios guarde.

Parece que debajo de la carga de lana y azúcar que el barco consignaba iba otra carga de mosquetes y pólvora destinada a los rebeldes. Lo supe y fui a quejarme al capitán, un tal don Tomás de Aranda, el que me dijo que ya me había advertido el maestre que no embarcara, así que me resigné pensando que allá donde íbamos habría combinación para llegar por tierra a las referidas Sacala y Osaca.

No fue así para mi daño, sino que tocamos tierra en una ensenada que no puerto, aguas tranquilas que se embolsaban dentro de una costa muy arbolada. Ancló el bajel sin arrimarse a tierra, dispararon una salva que espantó a las gaviotas y casi enseguida aparecieron entre los árboles unos cuantos hombres agitando un trapo. Al rato bajaron del promontorio, sacaron unas lanchas que tenían prevenidas fuera de la vista y a fuerza de remo vinieron al barco en busca de la carga. De cerca los distinguí que eran colonos ayudados por indios medio desnudos con las cabezas peladas.

Descargaron el barco y trajeron algunos heridos y enfermos con las cabezas llenas de pústulas, lo que me dio cierta aprensión. Hablé con uno de los cocineros, tuerto de un ojo, renco de una pata, y supe que cerca estaba Mobile, un fuerte que le habíamos quitado a los ingleses, y unas pocas leguas a poniente Nueva Orleans, donde hay mucho comercio con Méjico. Viendo la buena ocasión que se me aparejaba de tomar allí el camino de Sacala y Osaca le pedí al capitán que me desembarcara, que más seguro estaría en tierra que no volviendo al mar infestado de ingleses y yendo Dios sabe dónde porque de aquel contrabandista más valía no fiar.

En Mobile hay una ciudadela de mucho empaque, estrellada, con ocho puntas, de piedra y ladrillo, a la que llaman Carlota. A su alrededor ha crecido un pueblo medianejo con algunas casas nuevas mejores que las ordinarias de Madrid, otras de madera más regularejas, un aserradero y un mercado donde se comercian las pieles que bajan las balsas del río Misisipi. Hacía poco que el general Gálvez se lo había arrebatado a los ingleses y se veían, antes de llegar, muchas trincheras y cavas y empalizadas de troncos y fajinas que guardan el camino. Allí me enteraron de que la carretera a Nueva Orleans no era segura porque había en los bosques muchos desertores metidos a bandoleros y algunos indios cimarrones que descalabraban a los viajeros para desvalijarlos.

Como soy persona prudente y enemiga de ponerme en peligros, aunque después de este viajecito empiezo a dudarlo, me resigné a aguardar que vinieran unos carros que se esperaban de Nueva Orleans con escolta y vituallas para irme con ellos a la vuelta. Mientras tanto alquilé una cama en una fonda y procuraba agradar a la patrona, una cuarterona de genio altanero y amenazador, mientras me informaba de las plantas que allá se crían, buscando si alguna es de provecho. En este menester amisté con el barbero de la guarnición y lo ayudé a preparar emplastos de hierbas contra las fiebres y tinturas de san Lázaro para las llagas. Tardaban en llegar los carros y así nos sorprendió la Navidad de 1780 con un frío pelón que me tenía atado a la estufa. Menos mal que allí, con tanto bosque alrededor, lo que sobra es leña y en el aserradero te dan casi de balde los desperdicios de las trozas.

Así nos llegó el siete de enero de 1781, una fecha que en el día de mi muerte seguiré recordando. Estaba queriendo amanecer, pero era todavía oscuro y yo, palmatoria en mano, había salido al excusado que hay detrás de la fonda a hacer de vientre, como suelo antes de desayunar. En ello estaba, cuando sonó un estampido que tomé por trueno del cielo, que estaba algo encapotado y sin estrellas. Salí a ver y afuera estaba la tarasca de la patrona liada en una toca de lana que le dejaba los muslazos al aire y santiguándose mucho como si hubiera visto al diablo. Salí a la calle y un sargento que venía abrochándose las polainas me certificó que no fue trueno sino cañonazo. ¿De quién?, pregunté. ¿De quién va a ser?: ¡De los ingleses, que pareces tonto!

Al cañonazo siguieron otros. Parecía que venían del mar. Los del fuerte respondieron y por encima de las casas empezaron a pasar las centellas de lumbre que dejan las balas de cañón silbando en el aire, que es de lo más amedrentador. Aparecieron luces en las ventanas, y el pueblo todo se puso en movimiento con un rumor de voces y de relinchos, de gente con hatillos y bártulos que enseñada de otras veces corría a las trincheras, al fuerte o a esconderse en el bosque.

Vino a mí el barbero, jadeando de la carrera, y me dijo que el coronel Castro nos esperaba en los parapetos porque atacaban los ingleses y habría heridos que remediar. Le dije que yo no era militar ni figuraba en las listas del regimiento y que como mucho podía trabajar en el hospitalillo del fuerte, debajo del seguro de las bóvedas. Si no vienes conmigo fijo que te fusilan, me dijo. Como soy de fácil convencer me fui con él a los parapetos de las afueras que eran una romería de soldados, con sus uniformes blancos con las vueltas de las mangas azules y muchos paisanos vestidos cada cual de su manera. Todavía solo tronaban los cañones de los que los ingleses, aprovechando la noche, habían aproximado media docena, a los que contestaban los nuestros.

En esto empezaron a levantarse las banderas del día y al llegar la claridad, entre la niebla algodonosa que parecía prendida de las ramas de los árboles, vimos venir un pintorreo de casacas rojas entreveradas con muchos indios chotas que los acompañaban. Tenía Vd. que haber visto a estos salvajes, maestro: medio desnudos, con calzas de tafilete hasta medio muslo y un taparrabos que casi les deja el mondongo al aire, las caras pintadas con rayas rojas, azules y negras, por parecer demonios, los cráneos pavonados con piedras calientes menos un cepillo de pelo crespo y un copete como el de los toreros salmantinos en el que prenden plumas de distintas hechuras y tinturas, y chillando como suelen para darse ánimos y asustar. Los más bizarros llevan colgados del mango del hacha, como trofeos, ciertas cabelleras de enemigos muertos.

Nuestro coronel, Ramón Castro, revistaba las fuerzas detrás del parapeto con más autoridad y gravedad de la que prometían sus pocos años. ¡Qué buena estampa, sin encogerse, con su tricornio de seda, el sable enfundado como si hubiera salido a dar una vuelta por el campo, hablando calmo, animando a los bisoños y desfallecientes! Decía: que nadie tire hasta la orden, apuntar bien, dejar que se acerquen.

Del lado del mar, al despejarse la niebla, apareció un lanchón inglés que, sin sacar los remos del agua, por pasar inadvertido, quería rebasarnos y desembarcar detrás de nosotros para tomarnos como a perro entre puertas. Atento al peligro, Castro destacó a como cuarenta de los nuestros para que fueran contra el lanchón.

Los de la lancha, como estaban prevenidos, dispararon una descarga cerrada que abatió a casi todos los nuestros aprovechando que apenas podían avanzar, el agua por la cintura. Viendo cuántos caían, los indios chotas que iban con los ingleses desampararon la línea para ir a cobrarse las cabelleras porque los ingleses les dan una moneda de plata por cabellera enemiga.

Ya no hubo tiempo de más porque fue ver que habíamos descubierto la añagaza y el coronel que mandaba a los ingleses nos señaló con el sable y tocó el silbato ordenando ataque. A treinta pasos los tendríamos cuando alzaron dos banderas y corrieron hacia nosotros. Cuando los tuvo a tiro, Castro gritó fuego y los dos cañones que flanqueaban el camino soltaron dos talegas de balines que causaron mucho estrago entre los atacantes, dando en tierra con la mitad de ellos. Los otros titubearon un momento pero enseguida se repusieron y cargaron contra nosotros dando gritos.

Maestro, tenía Vd. que haber visto la fila de ingleses apuntar, disparar y lanzarse al asalto, las bayonetas por delante. Castro mantuvo la línea con autoridad y dominio y cuando los tuvimos a diez pasos los recibió con fuego graneado del que un balazo le acertó en la frente al coronel que los mandaba, Johann von Hanxleden, un alemán rubio de como cuarenta años, cuando ya se encaramaba a nuestro parapeto.

Mientras eso ocurría nuestros fusileros de la fila frontera se apartaron tres pasos, en buena ordenanza, a recargar, mientras los de la fila de atrás tomaban sus puestos y disparaban en cerrado contra los ingleses dando con otros tantos en tierra. Con esto ya desfallecieron y se retiraron dejando muchos muertos en el camino y ayudando a algunos heridos que proferían ayes lastimeros.

Los del lanchón, viendo torcerse el día, también se retiraron remando con tan buen ánimo que hasta partieron algunos palos. Castro ordenó entonces fuego graneado contra los indios que habían ido al agua.

Así terminó la batalla, amigo Francisco. Los ingleses se retiraron a Pensacola rabo entre piernas dejando diecinueve muertos en el campo sin contar los indios. Por cierto que en los días que siguieron tuvimos mucho trabajo atendiendo a los heridos y Castro, agradecido, me dio alguna recompensa en plata de muy buena ley de la que allá se estila.

Atento a mi negocio examiné una casaca inglesa de soldado, por ver si el rojo es de buena y legítima grana, y hallé que no es sino el deficiente rojo de rubia, el que nosotros llamamos tinte turco, que los ingleses importan de Italia. Por eso, cuando se ha soleado mucho y desteñido de las aguas, va oscureciéndose hasta dar en azulado como se ve en muchas casacas viejas que lucen los indios. En fin, don Francisco, remato mi relación por no hacerme prolijo. A los pocos días llegaron los refuerzos de Méjico y me pude embarcar para Nueva Orleans y de allí, con redobladas fatigas, porque en las colonias todo se hace cuesta arriba, llegué por fin a Sacala y Osaca a ultimar el negocio de encontrar un proveedor de grana cochinilla. Esto acabado regresé a Veracruz a ultimar el asunto con un veedor que me examine la grana, si es de buena calidad, y me la despache a España.

Embarqué y otra vez me vi a lomos de la mar echando los kiries por la borda y en los días calmos jugando a los naipes, a la calva, a la barra y otros juegos pueriles que a bordo se usan.

En fin, don Francisco, con esto acabo y le suplico que vea si me esfuerzo en servirlo y por unos pocos reales no me prive de las ocasiones en que pueda darle prueba manifiesta del respeto y obediencia en que siempre ha sido de Vd. A. S.S. Q.B.S.M.

En Madrid a 13 Agt.o 1783

PD. Espero verlo a Vd. por aquí donde bien quisiera conversar con Vd. y chocolatear e ir a ver comedias con mi viejo amigo y convidarlo con los veintitrés reales que me sobraron del encargo.

Nació en Arjona (Jaén) en 1948. Es doctor en Letras. Entre sus ensayos destacan Historia de España contada para escépticos, Una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie, Los años del miedo, El catolicismo explicado a las ovejas, De la alpargata al seiscientos, Homo erectus y La década que nos dejó sin aliento (2011). Es autor de las novelas En busca del unicornio (Premio Planeta 1987), El comedido hidalgo (Premio Ateneo de Sevilla 1991), Señorita (Premio de Novela Fernando Lara 1998), La mula (2003), Rey lobo (2009) y Últimas pasiones del caballero Almafiera (2011). Ha traducido la poesía de T.S. Eliot. También escribe novelas de ficción histórica con el pseudónimo Nicholas Wilcox. http://www.juaneslavagalan.com/

https://www.zendalibros.com/droguero-mobile-juan-eslava-galan/

"EL HILO DEL ORO" por Agustín Fernández Mallo

Fragmento de La marcha de Gálvez, de Augusto Ferrer-Dalmau.

200 años separan y unen al mismo personaje en El hilo de oro. El protagonista del relato de Agustín Fernández Mallo, junto con Fray Junípero Serra, descubrirá tierras —en su viaje por el Misisipi— de las que ni tan siquiera Google Earth podrá dar cuenta en el futuro.

Este cuento está incluido en el libro Bajo dos banderas —editado por Zenda e Iberdrola—. Doce miradas, doce relatos de España en la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, firmados por doce relevantes escritores españoles: Juan Eslava Galán, Espido Freire, Agustín Fernández Mallo, Susana Fortes, Luz Gabás, Juan Gómez-Jurado, Emilio Lara, Cristina López Barrio, José María Merino, Arturo Pérez-Reverte Clara Sánchez y Lorenzo Silva.

Cuando lo que se pretende es contar una historia, el asunto a decidir, el asunto de verdad importante, se reduce a la siguiente pregunta: ¿qué es el cine? O mejor aún: si nos atenemos a las dos películas fundacionales del séptimo arte: ¿es el cine un tren entrando a toda velocidad en una estación?, ¿o por el contrario el cine es la imagen de unos trabajadores que camino a su casa salen de una fábrica? E incluso puede decirse mejor: ¿deseamos narrar la peripecia de personajes y cosas que se mueven al ritmo de una prometedora aventura, o por el contrario nuestra historia será una sucesión de imágenes sin otra pretensión que registrar la realidad tal como nos viene dada, en modo documental? Ya sé que estas preguntas son tramposas, ya sé que no hay aventura sin realidad documental ni realidad en bruto sin peripecia que la asista, pero me son útiles por dos motivos. El primero: quizá más adelante hable de una película, y así voy introduciendo conceptos de los que podré echar mano; el segundo es meramente metodológico, situar los dos polos que mueven la historia que inmediatamente paso a contar, porque, en efecto, hace siete días —exactamente el 26 de agosto del año en curso, 1779— hemos sufrido las consecuencias de un huracán, llegó de golpe y ni nos dio tiempo a contar cuántos tornados vinieron prendidos a él, como frutas maduras fueron cayendo sin otro fin que demoler nuestros barcos y arruinar nuestros víveres, no así nuestras pretensiones; el objetivo de esta expedición permanece incólume, más sólido si cabe. Y no por casualidad una de mis obsesiones son los huracanes y los tornados, en tanto que fenómenos de la madre naturaleza y al mismo tiempo vientos que afectan al alma de todo aventurero que se precie. En una ocasión vi un documental en el que un tipo mostraba a cámara una antigua fotografía, se trataba de una escena de una boda cuáquera, celebrada en torno al año 1900, la foto había viajado doscientas millas transportada por el ojo de uno de esos gigantes del aire para caer en la localidad de Ardmore, Oklahoma. El tornado —decía el presentador—, había tenido lugar en el año 2000, y al ver aquella foto, por lo menos 100 años más antigua que el tornado y que no obstante había sido transportada por el tornado, recuerdo haber pensado en una coctelera de tiempo, e imagino que ustedes estarán pensando que me he vuelto loco, que cómo es posible que yo sea un humano del año 1779 y al mismo tiempo haya visto un documental de huracanes en la televisión, o que sepa de la existencia de artefactos como el cinematógrafo; no se asusten, a medida que avancen estas páginas se percatarán de que, tal como le ocurre a los huracanes, mi vida —y acaso también la suya—, es una coctelera en la que sin litigio se diluyen toda clase de tiempos. Pero a lo que iba: después, en el citado documental, el presentador explicaba cómo los objetos atrapados en el remolino van cayendo a tierra progresivamente. A medida que el torbellino pierde fuerza, los objetos caen en bloques y según su peso. Los más pesados se precipitan antes que los más ligeros, esto es algo obvio, que, no obstante, yo nunca había pensado, y que de algún modo constata que a pesar de todo el mal que aquí y ahora azota nuestra expedición, el mundo futuro está tan bien hecho como el pasado del que todos venimos. Y junto a esa fotografía de la boda cuáquera habían caído del cielo todo tipo de papeles, que incluían cheques sin fondos, pequeños trozos de comida como rodajas de embutidos, corchos de botellas, pequeñísimos pendientes de latón, ropa interior y, en definitiva, objetos que tienen un peso entre 1 y 50 gramos. Y kilómetros antes, en otra franja de masa —porque así llamaban a cada conjunto de objetos que caían, «franja de masa»—, habían caído cosas un poco más pesadas, tuercas, pelotas de golf, tenedores y cuchillos, pomos de puerta, libros no muy voluminosos, entre los que se encontraba una edición reducida de Moby Dick —detalle que no sé por qué al conductor del programa le hacía mucha gracia—, y aún muchos kilómetros antes, en un lugar ya cercano al origen del tornado —que es un decir pues un tornado nunca se sabe dónde exactamente se genera—, el precipitado de objetos había constado de puertas de automóviles, ruedas de carros, tejados seccionados y en general las cosas más pesadas; como si el mundo fuera no más que las diferentes deposiciones que un remolino de aire deja a su paso. Pero entre todos esos objetos había uno que, según decía el presentador, los expertos no habían podido filiar ni encontrarle genealogía, se trataba de un pañuelo que, por las letras MJSR, bordadas en hilo de oro y entrelazadas como delfines en sus cuatro esquinas, supe al instante que había pertenecido a mi buen amigo y mejor evangelista Fray Junípero Serra, bautizado como Miguel José Serra Ferrer, pañuelo originalmente bordado por su abuela en la villa de Petra, en el corazón de Mallorca, con humilde hilo de algodón. Conozco bien la historia de ese pañuelo, él mismo me la contó: una vez hubo llegado a América, el bordado que años atrás había hecho su abuela fue repasado con hilo de ese noble metal, puntada sobre puntada —como quien subraya decenas de veces las mismas letras en un libro—, por tejedores de las tribus que en la costa Oeste el buen Junípero a lo largo de estos años ha ido evangelizando. Ahora mismo, mientras mi expedición y yo remontamos el Misisipi, él debe de seguir fundando Misiones por toda California. La de correrías que hemos vivido juntos Junípero y yo. Por ejemplo, cuando en 1769 proyectamos no pocas expediciones y llegamos al poblado que algún día será la gran ciudad de San Diego, o cuando llegamos a tierras que ni tan siquiera en pleno siglo XXI habrán sido descubiertas, porque —y esto hay que decirlo alto y claro—, no todo lo que será llamado Estados Unidos de América estará en su día cartografiado; la existencia de determinadas tierras americanas, de las que ni tan siquiera Google Earth podrá dar cuenta, es un secreto que Junípero y yo nos llevaremos a la tumba. Pero a lo que iba: sé que apenas podremos sobrevivir a este viaje que con intención de remontar el Misisipi hace siete días hemos comenzado, y ustedes, si son leídos, ya habrán adivinado que me llamo Gálvez, Bernardo Gálvez. Cuando me preguntan me gusta decirlo así, primero el apellido y luego el nombre completo, como otro personaje que dentro de dos siglos se llamará Bond, James Bond, hombre de honor que tendrá abundantes concomitancias conmigo; no en vano, ese tal Bond será unos de los tataranietos del general británico Henry Clinton, el mismo que aquí no para de hacernos la vida imposible. Y hago ahora un inciso para admitir que ésa es precisamente la virtud que asiste a los británicos: conquistarán el mundo porque sabrán mantener la línea de su memoria como ningún otro pueblo sobre la faz de la Tierra, y no me refiero únicamente a las largas genealogías de las que disponen y que como buenos monárquicos usarán a su antojo, sino a esa protestante practicidad que vierten en todas sus relaciones afectivas; no hay amor si no hay intercambio de bienes, utilitarismo del que carecemos los españoles, el pueblo más sentimental sobre la faz de la Tierra. De ahí que James Bond sea famoso en todo el planeta pero que de mí tan solo se acuerden eruditos hispanistas. Pero a lo que iba: llevamos siete días remontando este pantanoso y palúdico Misisipi, el río más estúpido que he navegado jamás, y hemos dejado atrás Nueva Orleans, donde como he dicho un huracán casi nos deja para el arrastre, y contamos con que un segundo huracán llegue muy pronto, porque los huracanes siempre llegan en bloques de dos, incluso a veces de tres, como las olas del océano que ahora mismo nos separa de la Madre Patria. He partido con seiscientos hombres, blancos, negros y mulatos, y hoy mismo he reclutado seiscientos más, todos indios, y ése es otro detalle que nos diferencia de los británicos; nosotros, allí donde vamos nos mezclamos, y si es carnalmente, mejor, porque a fecha de hoy, sin globalización ni redes sociales que nos asistan, el único modo de trasmitir una cultura es a través del contacto físico, no hay red ni enlace que supere a dos gotas de sudor fundiéndose en una para siempre. Y así, todos juntos, remontamos el Misisipi a bordo de barcos que carecen de quilla para poder navegar adecuadamente estas aguas, estranguladas por manglares, y no es que sean peores aguas que otras que en el pasado algunos de mis compatriotas convirtieron en cartas de navegación, como las que Diego Ordás levantó del Orinoco, pero es que aquí el río tan pronto cuenta con quince metros de profundidad como apenas dos, lo cual dificulta el avance. Nuestros barcos van cargados hasta arriba de armas y víveres, parecen criaturas prehistóricas que no dan más de sí, moles como esas que dentro de un par de siglos llamarán dinosaurios, de los que se sabrá que desaparecieron de la faz de la Tierra por causa de una bola de fuego caída de la cúpula celeste, y a veces imagino que eso mismo nos ocurrirá a nosotros, una bola de fuego en forma de Imperio Británico, con sus hordas de atildados protestantes atiborrados de alcohol barato y sus armas holandesas, dará fin no sólo a nuestra expedición sino a toda una civilización. Como contrapeso a ese destino, aclaro que la verdadera fe, la católica, está de nuestra parte, y esto se ve en multitud de detalles, por citar uno, nuestros navíos no sólo son rectangulares sino que vistos desde el cielo dibujan el mejor rectángulo que pueda existir, aquel que cubren las dos aspas de una perfecta cruz, con estos barcos hemos conquistado el Mundo conocido, y también con ellos llegó a América el amigo Junípero, de quien, como he dicho, tengo noticias de que se halla en la Alta California dando nombre a todo lo que se cruza en su camino; bien hecho, viejo loco mallorquín, lo que no tiene nombre, no existe, de ahí la importancia de propagar nuestra lengua, porque propagar una lengua es propagar metáforas, hacerlas reales y eternas, como él y como yo, que ya somos de todos los españoles y de ninguno. Le echo tanto de menos, prepara un frito mallorquín de vísceras de cerdo salvaje que te chupas los dedos, y mi tarea aquí no es menos importante que la suya, aunque de momento es más discreta, este remontar el Misisipi tiene como objetivo la independencia de los pueblos de estas tierras, liberarlos de la tiranía del Imperio Británico, para ello hemos de alcanzar el puesto de Manchac, cercano a Baton Rouge, y allí acabar con las tropas inglesas, y hace un rato que se ha levantado el viento, trae humedad y el agua se pega al cuerpo y con ella aparecen los mosquitos del manglar, no sé si estamos perdidos pero poco nos falta, y es ahora cuando aprovecho para comentar lo que desde el principio de estas líneas me propuse, y que por una cosa u otra he ido demorando: sé que dentro de dos siglos un director de cine llamado Jim Jarmusch rodará aquí mismo una película, a la que llamará Bajo el peso de la ley, título que le viene al pelo pues su argumento es bien simple, tanto que lleva siglos repitiéndose y aún más se repetirá: tres desgraciados, que sin pruebas han sido encarcelados, se fugan del penal de Nueva Orleans, lo cual es muy lógico pues cómo no van a querer esos tres hombres desprenderse del yugo de la ley protestante, ley que acostumbra a acusarte de hechos no ocurridos, hechos que algún día alguien llamará posverdades, así como de otras tretas que el sistema jurídico de los Estados Unidos de América heredará del no menos arbitrario sistema británico, también llamado Derecho Anglosajón, pero lo llamativo del asunto es que me he percatado de que el travelling de la ciudad de Nueva Orleans con el que arranca esa película es el mismo itinerario que hace siete días hemos hecho nosotros, exactamente el mismo, la única diferencia es que en la película ellos van en coche descapotable y nosotros en barcazas. Y aún hay algo más asombroso: hace un rato, apenas unas horas, acabamos de pasar por el lugar exacto donde esos tres fugados del penal llegarán a una cabaña, esa cabaña aún no existe, claro está, pero donde estarán sus cimientos he dejado una vela, una vela enterrada, la misma vela que ellos hallarán y encenderán para que les alumbre en la oscura y tenebrosa noche sureña, y es ése el momento en el que uno de ellos dice soñar con emprender una nueva vida en Texas, y otro responde que irá a San Diego, y el tercero, un tipo llamado Tom Waits, no dice nada, tan solo se repite, «esta cabaña no existe, este río no existe, estos mosquitos no existen, esta fuga no existe, estamos en otro lugar, en una playa con bellas indígenas», y no saben que nada de eso ocurrirá, no saben que terminarán en un bar de Luisiana bailando canciones de los años 50 con una mujer no menos desgraciada que ellos, y yo, ahora, tampoco dejo de repetirme que este río y esta expedición no existen, y que si existen deben tener un lado B, una cara luminosa que aún no hemos visto, y me digo que probablemente terminemos en Baton Rouge, donde tras acabar con los británicos también bailaremos al son de una banda que tocará canciones de otra época, una época más esplendorosa para nuestro Imperio, porque las cosas se propagan solas de un lado a otro, las cosas van del mito a la realidad y viceversa, no hace falta hacer ningún esfuerzo para que eso ocurra, y uno de esos tres desgraciados, precisamente el ya citado Tom Waits, tras desenterrar la vela que yo mismo acabo de dejarles paseará solo entre esta maleza y pensará en voz alta: «Estos árboles son del periodo mesozoico, llegados directamente del valle del Tigris y del Éufrates», y no le faltará razón, él no lo sabe pero tendrá razón, porque toda esa maleza la trajimos nosotros, Junípero y yo, en nuestra incesante siembra de cuantas semillas de Tierra Santa han caído en nuestras manos, y después, ese mismo presidiario llamado Tom Waits extraerá de su bolsillo un pañuelo que tiene las iniciales MJSR bordadas en hilo de oro americano y antes de que pueda secarse el sudor de su frente un súbito golpe de viento se lo arrebatará de las manos, lo verá volar sin prenderse en rama alguna hasta desaparecer de su vista para siempre, y yo regreso al aquí y al ahora para decir que mis hombres y yo no podemos más, que sé que se acerca el segundo huracán y las barcazas se mueven pesadamente, los cocodrilos no paran de dibujar en torno a nosotros elipses como planetas, dejan unas estelas que con sólo verlas te mueres de miedo, un teniente acaba de acercase para decirme que el líder indio de la tercera barcaza ha comunicado a sus súbditos que el segundo huracán está en ciernes, pero lo ha comunicado en clave, como si deseara que el mal nos cogiera a todos por sorpresa, y esto no lo he entendido, nosotros sólo queremos ayudarles, deseamos su liberación del yugo británico, y entonces no he pensado más en esos indios y he extraído de mi bolsillo el pañuelo que el amigo Junípero me regaló justo antes de despedirnos, tras la campaña que hicimos junto con Gaspar de Pórtola en la Alta California, y me lo he acercado a la cara y he palpado sus letras MJSR mil veces bordadas en hilo de oro americano, lo he olido con fuerza, un perfume a savia de cactus del desierto de Mojave, sí, pero también a su Mallorca natal, algas marinas y tocino de cerdo negro, y me viene a la mente una historia sobre su abuela del pueblo de Petra, historia que bajo el radiante sol de los atardeceres del Pacífico él me contó muchas veces, pero ahora no tengo tiempo para seguir pensando en la abuela del amigo Junípero, ya lo haré más tarde, me digo, tengo tiempo, y me ato su pañuelo al rostro, como los bandidos y asaltantes de caminos pero en mi caso para que me proteja del polvo y el agua del huracán que ya viene, y dentro de unos instantes el torbellino nos hará pedazos pero sobreviviremos, llegaremos a nuestro destino y ganaremos esta batalla a los británicos, terminaremos bailando viejas canciones en una taberna de Luisiana, lo sé, y dentro de dos siglos, en otro tornado que asolará la localidad de Ardmore, Oklahoma, aparecerá de nuevo este pañuelo bordado en hilo de oro americano, y caerá a tierra y será mostrado a cámara y un locutor dirá no sé cuántas tonterías, que si las letras MJSR responden a las iniciales de una abogada de Oregón —que ya lo está reclamando—, que si quizá pertenezca a un taxista de Kentucky —quien dice poder aportar pruebas gráficas de ello—, y nada de eso será verdad, siglos en el aire y esos jodidos yankees sin saber que ese pañuelo es español, como casi todo lo que tienen, su libertad, sus derechos, su cacareada Constitución incluso, aunque, desagradecidos, ya lo hayan olvidado. Y ahora un golpe de viento acaba de desatar ese pañuelo de mi cara, lo estoy viendo irse, atravesar el Misisipi y pasar intacto entre las ramas de árboles del periodo mesozoico, volar los siglos venideros de huracán en huracán, colarse incluso unos instantes en una película porque está en nuestra naturaleza conquistar no sólo tierras sino algo mucho mejor, ficciones que no son nuestras.

Agustín Fernández Mallo (La Coruña, 1967) es licenciado en Ciencias Físicas. Entre 2006 y 2009 publica el Proyecto Nocilla (Alfaguara), que consta de las novelas, Nocilla Dream, Nocilla Experience y Nocilla Lab, galardonadas con diferentes premios y traducidas a varios idiomas. Es autor del libro de relatos El hacedor (de Borges), Remake (Alfaguara, 2011) y de Limbo (Alfaguara, 2014). En el año 2000 acuñó el término Poesía Postpoética, reflejada en los poemarios Yo siempre regreso a los pezones y al punto 7 del Tractatus (2001, reedición 2012), Creta lateral travelling (2004, premio Café Món), Joan Fontaine odisea (2005), Carne de píxel (2008, premio Ciudad de Burgos de Poesía), y Antibiótico (2012, editorial Visor). Su último libro de poesía es Ya nadie se llamará como yo + Poesía reunida (1998-2012), editado por Seix Barral en 2015. Postpoesía, hacia un nuevo paradigma, fue finalista del Premio Anagrama de Ensayo 2009. Ha ganado el premio Biblioteca Breve 2018 con Trilogía de la Guerra. Su blog es El hombre que salió de la tarta. Junto con Eloy Fernández Porta tiene el dúo de spoken word, Afterpop Fernández y Fernández. @FdezMallo

https://www.zendalibros.com/el-hilo-del-oro-por-agustin-fernandez-mallo/

"LOS HOMBRES CON SUERTE", por Espido Freire

Fragmento de La marcha de Gálvez, de Augusto Ferrer-Dalmau.

En Los hombres con suerte Espido Freire nos cuenta cómo decidieron los muskogi —los creek para los británicos— a quiénes cortar las caballeras en la guerra que libraban españoles, franceses y americanos contra los ingleses.

Este cuento está incluido en el libro Bajo dos banderas —editado por Zenda y patrocinado por Iberdrola—. Doce miradas, doce relatos de España en la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, firmados por doce relevantes escritores españoles: Juan Eslava Galán, Espido Freire, Agustín Fernández Mallo, Susana Fortes, Luz Gabás, Juan Gómez-Jurado, Emilio Lara, Cristina López Barrio, José María Merino, Arturo Pérez-Reverte Clara Sánchez y Lorenzo Silva.

¿Qué haremos, ahora que nos ha abandonado la suerte?

¿A quién acudiremos, ahora que nuestro nombre ya no es el nombre con el que nos creó Hisagitaimisi, a dónde puede acudir un pueblo sin tierra y sin suerte?

Los españoles nos cuentan que nos liberarán pronto si somos sus amigos y los de los americanos, y luchamos contra los ingleses. Después de dos noches encerrados, hemos dicho que sí. Ahora aguardamos en el patio a que el Gran Hombre, el Dueño de la Tierra Gálvez venga a nuestro encuentro.

—Es un gran honor —nos ha dicho uno de los vendidos a su causa, que habla las lenguas de esta tierra, casi todas mal—. Es un hombre muy ocupado.

Nosotros nos preguntamos en qué se ocupa un hombre tan importante. Nuestros sabios no hacen gran cosa: hablan con Esaugetuh Emisee, el maestro del aliento, a través del tabaco, el humo y el sueño, y nos indican qué hacer. Pero los sabios de los blancos parecen comportarse de manera diferente: todo lo hacen de manera diferente, y por primera vez en nuestra existencia, su Dios blanco parece estar venciendo al nuestro.

Cuando llegaron, en vida de los abuelos muertos, parecía que todo nos separaba menos Dios: ellos tenían su dios, y nosotros al nuestro, el maestro del aliento. Sus sacerdotes y los nuestros se sentaban para enseñarse nuevas palabras. Su dios, como el nuestro, había creado a los hombres con arcilla, el barro de la única colina que asomaba sobre las aguas, y les había insuflado aliento. Como el nuestro, había dominado a las criaturas del mal, y había creado al Hermano sol y a la Hermana luna, y las cuatro esquinas sobre las que se sostiene el mundo. Y nuestro Dios supremo mantenía ese aliento humano, y nos lo retiraba cuando llegaba la hora.

En el patio de arcilla, hecho de la misma materia que los hombres, nos apiñamos para protegernos del sol y de la vergüenza. Algunos españoles nos señalan con el dedo; primero hacen la señal de cortar una cabellera de sus cabezas, y luego se la llevan a la garganta, para indicarnos que así acabaremos nosotros. No mostramos miedo, no mostramos nada. Tenemos hambre, y sed, y sabemos que todo eso es mentira, no es más que un engaño de nuestro cuerpo hecho de barro. Esperamos.

Pero el traductor, sentado en cuclillas a nuestro lado, insiste.

—Amigos, amigos.

Los hombres blancos, no importa si son españoles o ingleses, negocian bien, si tienen con qué, y roban mejor, si tienen el qué, pero no sienten piedad si somos nosotros los que negociamos o robamos. Y como ladrones, somos los mejores. Con habilidad de quien tiene como madre a la Serpiente Cornuda, nos deslizamos sobre nuestros vientres para sortear los cercados que guardan los caballos y el ganado de los blancos. Los caballos nos aportan prestigio. El ganado nos da de comer. Cuando nos atrapan y nos golpean, gritan:

—¡Cultivad vuestras tierras! ¡Criad vuestro ganado!

¿Cómo vamos a criar vacas quienes cazamos? ¿Qué quieren que seamos? Nuestro padre fue el Cazador con Suerte, nuestra madre, la Mujer Maíz. Cazamos. Sembramos una tierra y regresamos a ella cuando el maíz ha crecido. Nos han hecho para esa vida, nuestro aliento se mantiene por esa vida y por las que arrebatamos a los enemigos. Es correcto que nos maten, es el privilegio de los guerreros que vencen: pero no pueden pretender que cambiemos. Uno no puede vivir sin aliento.

Los ingleses, en los últimos tiempos, nos han dado muchas cosas y nos han ofrecido su amistad: armas, pero no siempre las mejores. Caballos, pero no siempre los mejores. Mantas, y ropa, y joyas, esas sí, las mejores. Nosotros somos los muskogi, los ingleses nos llaman creek.

—Lo mejor para los creek —dicen, pero mienten, y nos dan armas viejas que pierden pólvora.

—Dadnos más. Más.

—Lo mejor para los creek —dicen los ingleses—; ahora, matad españoles.

Nos parece bien, un enemigo es parecido a otro, y ahora que tenemos pólvora, matamos con pólvora a los españoles que se han instalado muy cerca, demasiado cerca, cerca de Pensacola, cerca de nuestra tierra que estuvo cubierta por agua y que les permitió llegar por agua a los malditos blancos. La pólvora nos permite matar desde lejos, pero eso no cuenta para nuestro pueblo: un cazador puede mentir si lo desea, si no se lleva la presa con él las palabras pueden hincharlo y hacerlo grande, aunque sea muy pequeño. Eso nos dijeron los ingleses, y los franceses, y alguien quiere creer que los españoles también, aunque ahora lo nieguen, y por eso es práctico llevarles la cabellera. Eso satisface nuestro honor de hijos de serpiente, sobre la tierra reptamos, zas, zas, llegamos al español que ha muerto ya, o aún no, y zas, zas, no con el dedo, como ellos, sino con el cuchillo, como nosotros, cortamos la cabellera (y a veces un brazo, o la nariz, a veces hasta la guerra aburre si no variamos los hábitos) y se la llevamos a los blancos.

Todos quieren cabelleras, mientras no sean la de su pueblo.

Hambre. Sed. Mentiras del cuerpo. Esas no importan. Las mentiras dichas en palabras, esas sí son las que conviene distinguir.

El Gran Hombre, el Dueño de la Tierra Gálvez se asoma desde la casa grande, y se acerca a nosotros. Esta vez sí es él, confundimos a veces los rostros de los blancos, que se empeñan en parecerse los unos a los otros con las mismas pelucas blancas y el mismo ropaje de capas y colores. Los Cazadores con suerte, a los que nos llaman creeks, mostramos cada uno unas marcas, como los caballos sus colores, y desde lejos así pueden saber quiénes somos y quién falta. Los blancos no, todos son iguales, y si no fuera por sus uniformes de guerra no sabríamos a quiénes estamos robando y a quién matando.

Pero esta vez nos han dicho que es él, y se acerca con calma. Eso nos gusta a los muskogi. Cuando Dios hizo tiempo, hizo de sobra para todo. El dios de los blancos les regala poco tiempo, y lo gastan muy deprisa. El Gran Hombre se aproxima mirando a izquierda y derecha, nos dirige una mirada a cada uno, intenta leer nuestras manchas y nuestros colores.

—¿Quién es el jefe? —pregunta, aunque la voz que suena es la del traductor.

Es lógico que el jefe quiera hablar con otro jefe, pero nosotros somos más astutos, y no vamos a delatar a nuestro sabio.

—No hay jefe —respondemos—, el creek es el jefe del creek.

—Yo soy un jefe —dice él, con su otra voz en idioma prestado.

—Sí, lo sabemos. Eres un Gran Jefe, un Gran Hombre, el Dueño de la Tierra tuya.

Casi todos los blancos son sensibles a la adulación, pero este blanco no cambia el gesto mientras el traductor añade sus propios elogios.

—Es verdad, tengo alguna tierra al otro lado del mar. Allí me llaman Conde, que es como vosotros entendéis que soy Dueño de la Tierra. Pero por encima de mí hay otro jefe, y ese jefe es al que pertenece esta tierra. Y yo hablo en nombre de él.

Nosotros nos encogemos de hombros.

—Entonces, todos los creek somos jefes, porque esta tierra es nuestra, también.

—No, no —se apresura a aclarar el traductor, sin decirle nada al Conde Gran Hombre—. La tierra vuestra no. La tierra del jefe del jefe.

—Sí —concedemos—, de él. Pero nuestra también.

El Gran Conde Hombre Jefe pero con un Jefe mira por encima de nosotros, clava la mirada en un muro a nuestras espaldas, y sigue sin prisa. Nosotros cambiamos de postura, entendemos que la reunión será larga y eso nos gusta. En las reuniones así puede hablarse durante muchas horas y a los muskogi nos encanta hablar.

—¿Por qué habéis atacado a mis hombres? —dice él—. Nosotros no os hemos hecho nada. Los españoles somos amigos de los indios, muchos de nuestros hombres son indios. Yo admiro su valor, y los llevo a mi lado en la batalla, y he cubierto de regalos y de medallas a los más valientes.

Nosotros no entendemos qué significa medalla, y el traductor, con respeto infinito, roza con un dedo las planchas de metal que lleva el Gran Hombre sobre el pecho. Creíamos que sería algo parecido, porque a los blancos, y a nosotros, nos encanta el metal, y el cristal, pero nunca se pierde tiempo por preguntar algo que no se sabe. Luego preguntamos:

—¿Qué indios?

Porque el Gran Hombre Gálvez, como otros, llaman así a muchos pueblos, y eso mueve a gran confusión. Una cosa es que no distingan nuestras marcas y otra que nos junten a amigos y a enemigos, como si fuéramos la misma mazorca del mismo maíz. Nosotros venimos del Cazador con suerte y de la Mujer Maíz, a saber de dónde habrán salido los semínolas, o los apaches, o los otros pueblos.

El patio tiene muchos colores, hombres blancos y negros, algunos pardos, como nosotros, otros de un color entre blanco y negro.

—Mirad —dice el Hombre Gran Gálvez—, yo sé que vosotros, los indios de esta tierra, sois los más listos de los hijos de Dios. Tenéis inteligencia natural, y conocéis cada palmo de terreno, despreciáis la muerte, y amáis la libertad. Los españoles respetamos eso; además, somos hijos del mismo Dios, aunque lo llaméis de manera diferente. Los ingleses son vuestros enemigos, como son los nuestros. Son unos cobardes, falsos, malos. Quieren quitarnos la tierra, y no creen en Dios Nuestro Señor.

Nosotros nos mostramos muy indignados, porque resulta evidente que al Gran Hombre le enfada mucho que los ingleses sean así. A los ingleses también les duele que los españoles rechacen a su Dios, y hacen de eso algo importante, de manera que estamos acostumbrados a sus gestos y a sus ojos en blanco. Los guerreros más jóvenes imitan muy bien esa forma de mover los ojos de los hombres de la pólvora, y se dan golpes en el pecho, si ven que eso les agrada. El Gran Blanco Gálvez levanta la mano y sigue hablando.

—¿Por qué no vamos a ser amigos de nuevo los hombres pardos y los hombres blancos? Mirad, yo también desprecio la muerte.

Se abre despacio la primera capa de ropa negra, y luego otra de ropa roja, y luego una camisa muy blanca, y bajo la tela blanca aparece su carne blanca con una cicatriz roja sobre el corazón, una marca de honor muy larga, con la que debió sufrir mucho. Luego señala otra herida en el brazo.

—Esta —indica el pecho—, fue de un lanzazo. Casi muero, en ese campo. Esta es de una flecha apache.

Nos acercamos para observar la herida con admiración, porque eso cambia mucho las cosas. El Gran Hombre ha desafiado la muerte, casi perdió el aliento. Pero Dios le ha protegido, y esas señales hay que tomárselas en serio, porque hacen grande a un hombre que comenzó siendo pequeño.

—A mí me da igual quién me siga en la batalla, siempre que me sean fieles. Blancos, indios o mestizos, o negros, franceses o españoles, o esclavos que estén luchando por su libertad. No importa la piel, todas las sangres tienen el mismo color —dice, y no podemos menos que darle la razón, porque eso es un hecho que hemos constatado hace mucho tiempo—. Ayudadme contra los ingleses, ayudad a mis amigos franceses y a los americanos que quieren ser libres de los ingleses, y yo os daré honra y regalos.

Aullamos de entusiasmo y agitamos los puños, porque creemos que es lo que el Gran Hombre espera de nosotros, y también porque nos ha gustado su discurso y sus heridas. Luego, cuando la reunión finalice, hablaremos con nuestros sabios y ya sabremos qué hacer, si continuar con los ingleses, o si ayudar a los españoles que ayudan a los americanos, o si, como hasta ahora, oscilar entre unos y otros, capturar su ganado y atacar a los blancos que se descuidan. Pero eso no hay por qué decirlo ahora que nos encontramos en el patio, muertos de sed bajo el sol que pesa mucho, mucho, pero contentos y honrados porque hemos conocido a un Gran Hombre Conde Dueño, y eso no pasa todos los días.

—Sed amigos de España y no os arrepentiréis. Un día hablaremos el mismo idioma, ya que tenemos el mismo Dios. Dadles de comer, y algo de agua, con mesura, que no les haga mal.

El Gran Hombre se marcha, con mucha calma, y nosotros seguimos aullando, hasta que vienen otros blancos menos grandes y sin tierra, posiblemente, y nos indican por señas que volvamos a los cobertizos, pero mucho más amplios y limpios que aquellos en los que hemos estado hasta esa mañana. Hay unas cestas con fruta y con pan, y vasijas de agua que nos pasamos de uno a otro, con muy poca ansia, porque es costumbre entre nosotros no mostrar que nos puede el barro. Así, bebemos sorbo a sorbo y comemos primero poco, luego con más entusiasmo.

El traductor repite:

—Amigos, amigos —en nuestro idioma y en español, y nosotros repetimos.

—Amigos, amigos.

¿Cómo no vamos a ser amigos de los españoles, y de sus amigos los franceses y de sus amigos los americanos ahora que nos han dado sombra y agua y pan dorado y blando? Sentimos que nuestra suerte quizás haya regresado, porque nos van a soltar, eso dicen, y volveremos a escudriñar entre los árboles, y a agazaparnos, hijos de la Serpiente Cornuda, para cazar ingleses y no ganado.

—Canario —dice el que parece ser menos jefe que el Gran Hombre, pero algo jefe—. Yo, canario. Del otro lado del mar —dice el traductor por él—. Hemos venido a Pensacola, y a la Florida y a las Américas por la Gracia de Dios, para garantizar que estas tierras sigan siendo cristianas. El Señor Gálvez es un gran hombre, un gran jefe. No sabe lo que es el miedo, no sabe lo que es el deshonor.

Es mejor morir a su lado que vivir con los ingleses. ¿Me entendéis? Yo, canario.

Asentimos con gravedad, porque eso nos ha parecido ese Hombre Grande, y además conocemos sus barcos, y sus armas, que son buenas de verdad, y que quizás él nos dé un poco, si tenemos la suerte que siempre hemos tenido. Y hemos visto sus caballos, que son hermosos, y algunas mujeres negras en el campamento, hermosas, también, que quizás también comparta con nosotros, ahora que somos tan amigos e hijos del mismo Dios.

Y mientras regresamos, saciados, y con el vientre redondeado, y con muchos regalos bonitos y la promesa de obtener más cuando traigamos cabelleras inglesas, nos decimos que hicimos mal al perder la confianza en Hisagitaimisi, que protege y protegerá siempre a los muskogi, a los que los ingleses llaman creek. No aprendemos, somos hombres ignorantes y desagradecidos. ¿No fue Hisagitaimisi quien nos protegió también cuando caímos en manos de los ingleses, y cuando aguardábamos en sus mazmorras, seguros de que nuestro aliento había acabado y nuestra suerte desaparecido?

Tenemos una memoria floja, pero fue él quien nos trajo de buen humor al Gran Jefe Blanco Campbell, que nos dijo:

—Amigos, amigos.

Y que nos dio cuchillos, y mantas, y armas, aunque no muy buenas, y señaló hacia donde estaban los españoles y sus amigos los americanos. Hace muy poco estuvimos con él, de manera que sabemos dónde duermen sus hombres, y los nombres de algunos. Smith, Thompson. De manera que nos será muy fácil imitar a la serpiente y zas, zas, reptar hacia ellos, ahogar su aliento y cortarles la cabellera, y de nuevo venir hasta el Hombre Gran Conde Gálvez. No entienden los blancos, sin suerte, que los amigos y la tierra cambian cada día, que son nuestros y son de ellos. Y que todo, la tierra, la suerte, está ahí para negociar con ella y para robarla. Y nuestro Dios supremo seguirá, por siempre, manteniendo ese aliento humano, y nos lo retirará cuando llegue la hora.

Espido Freire (Bilbao, 1974) debutó como escritora con Irlanda (1998), novela que recibió una espléndida acogida por la crítica y fue galardonada con el Premio Millepage, otorgado por los libreros franceses a la novela revelación extranjera. En 1999 apareció Donde siempre es octubre y seis meses más tarde se convertía en la ganadora más joven del Premio Planeta con su obra Melocotones helados (1999). Sus otras novelas son Diabulus in musica (2001), Nos espera la noche (2003), Soria Moria (ganadora del Premio Ateneo de Sevilla 2007), La diosa del pubis azul (2005) y La Flor del Norte (2011). Es autora, además, de ensayos, colecciones de cuentos, una novela juvenil y un libro de poemas. Su último libro es La vida frente al espejo (Diazpons, 2016). @EspidoFreire · espidofreire.com

https://www.zendalibros.com/los-hombres-suerte/

|